Традиционные методы обучения музыке с точки зрения научной педагогики.

Вступление.

Большинство населения Земли музыкально безграмотно: не умеет читать и записывать музыкальный язык. Многие люди не могут научиться музыкальному чтению даже после нескольких лет частных уроков с учителем. Общество резко делится на музыкантов – профессионалов – и безграмотные массы.

В то же время сегодня большинство населения цивилизованных стран без особых трудностей осваивает Азбуку и Букварь. Дети порой запоминают Алфавит еще в ясельной группе, некоторые учатся буквам и беглому чтению сами или с помощью родителей задолго до школы.

Мало кто знает, что так было не всегда. На протяжении многих столетий население Европы, а затем и Америки, являлось таким же безграмотным, как оно сейчас безграмотно музыкально. Одной из коренных причин этой безграмотности была неэффективная методика обучения, именуемая "традиционной" и основанная на средневековой схоластической платформе.

Этот метод был оторван от восприятия людей и основывался на бездумном заучивании абстрактной информации и теоретических правил. В результате только самые одаренные ученики могли освоить беглое чтение и письмо, но достигались эти результаты долго и сложно даже для них.

Тем не менее уже в 16 веке были изданы первые учебники, в которых подача текста изменялась визуально для наглядности восприятия. Однако эти ростки нового тогда не выдержали поединка с косной традицией, прочно укоренившейся вместе с догмами христианской церкви. Потребовалось около четырех столетий, чтобы передовые идеи эффективного обучения ориентированного на особенности восприятия, укоренились в повседневной учебной практике.

Так в педагогике произошел уникальный феномен, когда теоретическое открытие 16 века нашло практическое подтверждение 4 столетия спустя. Сегодня современный курс обучения детей чтению и письму в большинстве стран мира смело можно использовать в качестве иллюстраций к учебникам научной педагогики.

Психология восприятия человека одинакова: изучает ли он языки, музыку, математику или географию. В основе любого процесса лежат принципы, без знания которых любое обучение становится медленным, тягостным и малоэффективным. Обучением с опорой на естественные особенности сознания человека занимается научная дидактика. Знание основных положений этого предмета для каждого учителя настолько же важны, как знание физиологии в медицине или химии в фармацевтике.

Насколько целесообразны традиционные подходы музыкального образования с точки зрения принципов дидактики? В чем причина низкой эффективности обучения музыкальному чтению? Об этом данная статья.

Глава 1.

Судьба одного изобретения.

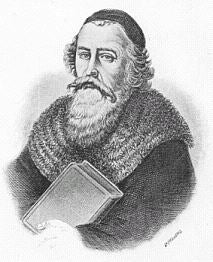

Почти четыре столетия назад, в 1631 году вышел первый в мире учебник с картинками обучающего типа "Открытая дверь языков", основанный на новаторском принципе соединения самих вещей с их названиями. Его создал основоположник научной педагогики, звезда первой величины эпохи Возраждения Ян Амос Коменский.

"Учебник с картинками" Коменского не был нечаянной находкой автора. Созданию его предшествовали долгие годы работы в школе и научных исследований в области педагогики. Ян Коменский расценивал педагогику в первую очередь как науку, а не философию, потому что в ее основании был поставлен человек, а не схоластическое суждение.

Он впервые в истории дидактики не только указал на необходимость руководствоваться принципами в обучении, но раскрыл сущность этих принципов. Научившись эффективно учить детей с самыми разными уровнями дарования, работая с умственно отсталыми и калеками, ученый пришел к выводу, что грамоте обучать можно и нужно всех людей, с раннего возраста и независимо от степени их способностей. Но это возможно только при одном условии: глубоком понимании того, как работает человеческое восприятие.

Идею Коменского в конце 16 века в России подхватил учитель Иван Истомин.В 1692 году в Москве выпускается его рукописная Азбука, в которой воплощены принципы наглядного обучения:

Как вы, наверное, видите, Буква "З" представлена в виде картинок змея, зеницы, земли ... Абстрактного, неизвестного только одна четверть страницы (текст), а три четверти – картинки с конкретными изображениями, которые помогают расшифровать содержание абстрактной части.

И Ян Коменский и Карион Истомин были достаточно известными и уважаемыми учителями своего времени. Первый был принят во многих королевских дворах Европы, второй являлся личным учителем Петра 1 и его детей, а также Михаила Ломоносова. Но этого оказалось не достаточно для внедрения новых методов обучения в практику школ 17 века.

В основе традиционной системы обучения лежал подход, который существовал еще со времен Древней Греции.

В Азбуке...была воплощена древняя буквослагательная система обучения грамоте, унаследованная от греков и римлян и целиком основанная на заучивании текстов наизусть. Сначала учитель заставлял детей запоминать внешний вид и название букв, затем складывать из них и также заучивать отдельные слоги по схеме буки – аз =ба, буки-рцы-аз = бра (аз, буки, рцы – названия букв, а, б, р) Затем шло зазубривание грамматических терминов и чтение слов по слогам, только после долгих и отупляющих упражнений, на что уходил иногда год или два, добирался учащийся до связного чтения (и письма). А.И. Маркушевич. Вступительная статья к книге "От азбуки Ивана Федорова до современного букваря". авторы текста В.Г. Горецкий и Г.В. Карпюк. М, "Просвещение", 1974.

Общество оказалось не готовым к новым идеям в образовании. "Традиционный", схоластический подход, основанный на зубрежке, оказался сильнее новаторского. В течение нескольких десятилетий выбивающиеся из общей массы яркие и нетрадиционные азбуки были незаслуженно забыты.

Вот так выглядели традиционные азбуки 16 – 19 веков, по которым обучалась большая часть населения Европы.

Англия, конец 16 века Россия, конец 17 века

Европа, конец 18 века Россия, конец 19 века

Мнение, что обучение должно быть нерадостным, трудным, суровым и долгим как нельзя лучше соответствовало философии Средневековья. Физические наказания школяров наряду с моральными унижениями являлись естественной частью жизни каждого человека, к какому сословию он бы не относился.

В это трудно поверить, но некоторые пережитки средневекового представления сохранились до сегодняшнего времени.

Первым таким пережитком является укоренившееся мнение, что обучение априори должно быть сложным.

Вторым ошибочным суждением, сохранившимся до наших дней, является то, что педагогика – это философия, а не наука. Это заблуждение оправдывает пережитки схоластического обучения и мешает развитию нового.

Анализ широко распространенных подходов в обучении музыке в мировой практике, однако, показывает, что сегодня, в 21 веке, мы учим детей музыкальному языку теми же средневековыми методами, какие доминировали в церковных школах вплоть до 20 века. Это легко проследить, изучая основные принципы дидактики, легшие в основу современной научной педагогики и описанные Яном Амосом Коменским в работе "Великая дидактика"

- принцип природосообразности

- принцип сознательности и активности

- принцип наглядности

- принцип постепенности и систематичности знаний

- принцип упражнений и прочного овладения знания и навыками

Глава 2

ПРИНЦИП ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ.

"Предусмотрительный строитель все устраивает таким образом, чтобы здание опиралось исключительно на свой фундамент и поддерживалось своими связями, без подпорок со стороны" Ян Коменский

Коменский считал, что основой в обучении должен быть практический личный опыт человека, а не схоластические выкладки уже готового, но чужого.

Иллюстрация к азбуке – это пример обучения нового типа. Картинка у буквы – это связующее звено между абстрактным символом и нашим восприятием его.

Каждая абстрактный символ имеет свои конкретные свойства, в понимании которых заложена суть всего обучения. Каждая буква, например, имеет свое фонетическое название и индивидуальную графику.

Если человек видит картинку, точно знает, что на ней изображено, как это называется и как произносится, он опирается на собственный опыт и имеет прочный фундамент, от которого отталкивается в познании нового. Неизвестным в задаче является только абстрактный значок буквы. Самостоятельное решение задачи с этим неизвестным и является ярким примером принципа природосообразности на практике. Такое применение наглядности является "точкой опоры" для следующей ступени в сознательном обучении грамоте.

«Пусть все течет свободно, прочь насилие в делах».

Ян Амос Коменский

Однако не всякое использование графики отвечает требованиям этого принципа. Вот, например, современная "Азбука Динозавров". Для человека, не имеющего ни малейшего представления об этих вымерших животных и названиях их подвидов, задача приобретает уже не одно неизвестное, но несколько. Что это именно за динозавр? Как он называется? Какую букву он представляет? Такое обучение заставляет сознание человека блуждать в лабиринте догадок и лишает его чувства уверенности и свободы, а "дом" – основательного фундамента:

По такому же схоластическому принципу – принципу лабиринта или задачи с множеством неизвестных - создавались "традиционные" учебники прошлых веков.

Азбука 1717 века. Петербург.

Эта Азбука начала 18 века ставит перед обучающимися задачу с двумя неизвестными: он должен заучить абстрактное число посредством абстрактных слов. Обилие неизвестного лишает человека точки опоры и делает процесс обучения насильственным и негуманным. Зубрежка – единственный выход при таком подходе.

В современном традиционном музыкальном образовании принцип природосообразности отсутствует с самых первых шагов обучения ни клавиши фортепиано, ни ноты, ни их обозначение буквами не имеют никакой связи с предыдущим опытом начинающих:

При таком обучении ученик не имеет ни одной точки опоры в конкретном жизненном опыте и вынужден заниматься зубрежкой с первых шагов, как в средние века. Компьютеризация метода не меняет его воздействия:

В этой компьютерной игре обучающийся должен узнать название абстрактного нотного значка и найти его на абстрактной нотной клавише.

В задаче как минимум два неизвестных.

На этом – перед начинающим поставлена другая задача уже с тремя неизвестными: нужно запомнить абстрактный символ длительности каждой ноты или паузы и его название абстрактными терминами в словах и цифрах

Применение компьютеризации в данных примерах не меняет схоластической платформы обучения, недружественной к восприятию человека.

Глава 3.

Принцип сознательности и активности.

«При образовании юношества все нужно делать как можно более отчетливо, так, чтобы не только учащий, но и учащийся понимал без всякого затруднения, где он находится и что он делает». Ян Коменский

Сама по себе книга, какой бы интересной и захватывающей она не была, не способна подстраиваться под восприятие читателя. Долгие годы схоластическая педагогика занималась тем, что пыталась подчинить природные особенности учащихся любого возраста и способностей под негибкий и устоявшийся формат Библии и Псалтыря. В результате, только самые одаренные учились читать. Все остальные получали горький "урок”: ощущение неполноценности и непричастности к миру "грамотеев".

Если, например, предложить взглянуть на эту книгу первокласснику и профессору университета, каждый воспримет ее по-разному. Ученика напугает обилие букв, а профессор не станет долго разглядывать картинку. Если начинающего заставить читать этот текст, то направив все усилия на соединение букв в слоги и слова, а также на попытку "остаться в строке", он вряд ли что-то поймет из сказанного.

Если профессора заставить описать картинку, ему это покажется необыкновенно скучным занятием, потому что текст даст ему значительно больше информации к размышлению. И в первом, и во втором случае мы нарушим важнейший принцип дидактики – принцип сознательности и активности. Нарушение этого принципа убивает в людях способность творчески мыслить и развиваться.

Достижение баланса между абстрактной и конкретной информацией являлось насущной проблемой обучения чтению на протяжении нескольких веков. Сегодня каждый человек воспринимает как должное четкое разделение книг на детские, подростковые, юношеские и взрослые. Причем разделение это основано не только на содержании самого текста, но и на его визуальной подаче. Чем меньше опыта чтения у читателя, тем больше наглядной графики, расшифровывающей буквы и слова используется в книге и наоборот.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

Средневековый, схоластический, "традиционный"подход в обучении грамоте не допускал никаких изменений текста в пользу восприятия: авторы букварей не только не использовали в них наглядности, но и считали ее вредной для учащихся. Бытовало мнение, что грамота все равно только для избранных.

Ученик при таком подходе рассматривался как нечто пассивное, послушное и лишенное собственного мнения или инициативы. Новые знания как бы форсировались в его в сознание без участия его воли. Не случайно, тема побоев розгами и унижения учеников является распространенной в иллюстрациях букварей старого типа.

Вы видите страницы из русского Букваря начала 18 века и музыкального учебника для 1 класса 21 века. Эти две книги объединяет один подход. Согласно этому подходу способ подачи текста должен оставаться неизменным. Поэтому ломке и мучениям подвергается человек.

За несколько столетий мировая музыкальная педагогика накопила немало разных школ, методов и направлений, нацеленных на совершенствование методов зубрежки. Ни одна из этих методик не осмелилась сделать противоположного: подчинить существующую подачу музыкального материала потребностям человеческого восприятия с помощью наглядности, как это было сделано в обучении людей грамоте.

Глава 4.

Принцип наглядности

«Ничего не может быть в сознании, что заранее не было дано в ощущении».

Ян Амос Коменский

Эти иллюстрации – яркие примеры прямых аналогий между личным опытом человека и абстрактным миром букв

"В" звучит как "пчела" в английскои

А сочетание гласных "АУ" и "УА" известны каждому русскому ребенку как слова переклички и плач младенца.

До появления Азбуки в картинках буква заучивалась учащимися в ее "Алфавитном" абстрактном названии (Аз, Буки, Веди, А, Бе, Ве, Эй, Би, Си). Для того, чтобы понять конкретный фонетический звук каждой буквы, уходило время. Теряя в скорости исполнения букв, человек терял способность понимать читаемое.

Добавление наглядности внесло ясность в процесс: работая с картинками ученики сразу же выделяют из слова – набора фонетических звуков – конкретный звук, соответствующий букве. Путь от зрительного восприятия буквы к ее исполнению становится значительно короче. Слово, стоящее за картинкой, на практике является тренажером формирования слогов и слов. Дальше сознание перерабатывает информацию и сохраняет ее в памяти, накапливая ценный опыт.

В музыке корень проблемы тот же. Именно раскодирование ноты и превращение ее в звук является камнем преткновения в обучении чтению. Основными причинами, усложняющими путь от ноты к ее исполнению, являются визуальное разбалансирование клавиш и нот и нерациональное использование наглядности.

- Визуальное разбалансирование клавиш и нот.

Первоначально нотный стан создавался для хористов и поэтому расположение нот на нем по-принципу "выше-ниже" было оправданно. Но с изобретением клавишных инструментов, где клавиатура расположено горизонтально, это изоьретение из наглядного превратилось в схоластическое.

Необходимость читать ноты по принципу "верх-низ", а исполнять их "право-лево" является схоластической задачей, аналогов которой нет в современной элементарной школе.

Автор данного учебного пособия применил цвет чтобы показать взаимосвязь клавиш и нот, но не сделал главного, чтобы она стала очевидной для визуального восприятия человека.

Оригинал:

Наша копия:

- Нерациональное использование наглядности.

Как известно, все ноты графически - одинаковые кружки, а все клавиши – одинаковые прямоугольники. Отдельное кодирование каждой ноты-клавиши пооктавно – или октавный подход - самый распространенный прием в музыкальной педагогике.

Исторически сложилось что этот подход и является традиционным. Причины, почему это случилось следующие:

- Этот подход существовал задолго до появления Нотного стана еще в Древней Греции

- Этот подход кажется оправданным, потому что в грамматике мы начинаем с запоминания букв и их последовательности - Алфавита.

Но механизм чтения в музыке и литературе устроен по-разному. Если при обучении грамоте “имя" буквы является “ключом" для понимания ее фонемы, то в чтении нотного текста решающим фактором является расположение ноты на нотном стане.

Октавный подход в обучении направляет внимание учеников в ложное русло. Ведь если каждая нота – клавиша индивидуально закодирована, достаточно их выстроить в одну линию и необходимость в нотном стане отпадает вообще:

На практике сложности в музыкальном чтении начинаются именно с ориентации в 10+ одинаковых линейках и более чем 11+ пространств.

Поэтому для успешного обучения учеников музыкальному чтению необходимо применять графический, а не октавный подход.

Что означает графический подход?

Обратимся к специалистам:

"Всякий раз при зрительном восприятии информации мы в первую очередь пытаемся обнаружить сходства и различия в том, что видим...После того, как наш мозг проанализирует отношения между объектами, мы собираем все части образа воедино и понимаем, что мы видим.

Этот процесс ускоряется еще больше благодаря нашей способности визуально группировать объекты. Когда мы наблюдаем лист травы, окружающие объекты, имеющие такой же цвет, форму, размер и положение, группируются вместе, создавая общее понятие лужайки. При этом мы не сравниваем все травинки друг с другом.

Эти принципы восприятия дают нам ключ к пониманию того, как мы группируем информацию. Например, как объекты, которые расположены рядом друг с другом, группируются нами по признаку близости, также как одинаковые объекты группируются нами по признаку схожести.

Визуальные рассказы: что такое визуальная организация

Visible Narratives: Understanding Visual Organization

автор: Luke Wroblewski перевод: Александр Качанов

Таким образом, усилия педагогов, направленные на создание наглядных пособий с целью запоминания их места по октавному признаку, бьют мимо мишеней:

На этой иллюстрации авторы методики применяют наглядность для запоминания названия ноты. На самом деле, человеку труднее воспринимать не букву D, а местоположение нотного значка в "лесу" одинаковых линий.

Для того, чтобы обучение музыкальному чтению было хотя бы столь же успешно, как обучение чтению, необходимо перенять у грамматики нацеленность на результат – эффективность распознавания ноты вместе с точностью и быстротой ее исполнения. Средства же следует использовать применительно к восприятию нотного текста, а не литературного:

- Поскольку все ноты на нотном стане располагаются либо на линейках, либо между ними, они должны быть раскрашены в 2 контрастные цвета, чтобы учащиеся видели разницу, а не догадывались о ней. Скажем, красным нужно раскрасить ноты на линейках, а голубым – ноты между линейками.

Поскольку линейки и пространства между ними являются одинаковыми "дорожками" для записи нот, они в "Азбучной" презентации должны быть одинаковой ширины, чтобы начинающий видел это наглядно.

Поскольку Скрипичный и Басовый ключи являются 2- мя взаимодополняющими системами, то они должны быть тоже представлены 2-мя гармонично сочетающимися цветами, скажем, цветами дерева – коричневым и зеленым, чтобы человек мог увидеть конкретно где находится один ключ, а где второй и чувствовать себя совершенно уверенным.

Поскольку ноты на Нотоносце располагаются выше – ниже, а на клавишах фортепиано правее-левее, Нотоносец нужно повернуть на 90 градусов ключами вверх, чтобы ученик не догадывался о взаимосвязи нот и клавиш, а конкретно видел и ощущал ее.

Поскольку при повороте Нотоносца клавиши становятся визуальным продолжением линеек и пространств, на них следует тоже поместить опознавательную графику, чтобы учащийся видел каждую клавишу, всегда прекрасно представлял себе, где он находится и что его окружает с помощью органов восприятия, а не умственных расчётов.

Поскольку в музыке много звуков, клавиш и нот, но наименований всего 7, необходимо поместить эти наименования непосредственно на нотах и на клавишах, чтобы начинающий мгновенно и конкретно видел где какая нота (клавиша) находится, а не терялся в догадках, вычисляя их в уме.

Только такой, "Азбучный" нотоносец позволяет использовать наглядность в самом прямом ее назначении. Названия же нот выучиваются сами собой в процессе освоения Нотописи на практике, как того требует Принцип Дидактики Коменского:: "То, что нужно знать о вещах, должно быть «преподаваемо посредством самих вещей…"

Принцип постепенности и систематичности знаний

"Обучение ...должно идти от известного - к неизвестному, от более близкого к более отдаленному»

«Все занятия должны быть распределены таким образом, чтобы новый материал всегда основывался на предшествующем и укреплялся последующим»

Ян Коменский

Постепенность по-разному трактуется Основным критерием для постепенного перехода от картинок с текстом к тексту с картинками, а затем и просто тексту без картинок является становление координации или беглость чтения каждого ученика: чем свободнее он ориентируется в материале и чем меньше трудностей испытывает, тем меньше он нуждается в визуальной точке опоры.

На этой странице "Букваря" 1965 года ясно видно, как картинка расшифровывает и даже "озвучивает" гласные "А" и "У". На следующей странице к известным и усвоенным гласным прибавляется новая буква "М" и тоже "обыгрывается" с помощью вспомогательных картинок и речевой памяти ребенка. Таким образом, вторая страница содержит приблизительно 25% новой информации (буква "М") и 75 уже известной или усвоенной.

А вот каким был подход к учебному курсу в 17 веке:

Букварь Симеона Полоцкого 1679 год. Молитва для запоминания.

" Преподаватели показывали карточки с буквами, слогами и словами. Некоторые из них делали “Азбуки” для своих учеников - небольшие книги, в которых был записан алфавит, а также “Отче наш” и “Аве Мария”. Звуки речи, которые отложились в детской памяти в начальной школе, обретали видимые очертания. Ученики мысленно соединяли звуки и буквы и называли их.

Важнейший момент в обучении чтению наступал тогда, когда ученик после чтения по слогам пробовал читать рукописную книгу, а после изобретения печати и печатную книгу. После долгих повторений эти классические тексты заучивались наизусть. Правилом средневекового обучения было сначала запоминание текстов, а потом их понимание. Это относилось не только к чтению по слогам и к начальному чтению, но и к продвинутому чтению. Память учащихся служила им своего рода личной библиотекой." (Нан Додде. Образование в Нидерландах: история и современность Нан Додде. Нидерланды // Педагогика народов мира: История и современность. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – (576 с.). - С.235-258.)

Однако одной Азбучной презентации Нотного стана недостаточно для успешного обучения музыкальной грамоте, как недостаточно только "Азбуки в картинках" для успешного обучения чтению. Следуя методу разумной постепенности мы должны подвести ученика к пониманию абстрактного письма через опыт общения с конкретными предметами и обучающими картинками. По аналогии с обучением чтению "визуальные подпорки" должны убираться так же постепенно и последовательно, обеспечивая здоровый баланс между развитием координации и абстрактного мышления любого человека.

Нотное письмо, таким образом, может быть представлено в виде 6 модификаций:

Модификация первая.

Картинки с названием нот и клавиш - чтобы начинающий мог научиться ориентации в линейках и пространствах.

Модификация вторая.

Мы убираем 25 % информации - картинки с названием нот и клавиш - чтобы начинающий мог научиться ориентации в линейках и пространствах.

Модификация третья.

Мы "ставим дерево на место" - то есть поворачиваем Нотный стан в привычное горизонтальное положение и возвращаем картинки на места, чтобы обучающийся не потерялся после этой трансформации:

Модификация четвертая.

Опять убираются картинки – еще одно 25% усложнение.

Модификация пятая.

Мы убираем вспомогательную цветовую кодировку и добавляем графику длительностей.

Модификация шестая.

Мы даем учащимся традиционный нотный текст.

Так же, поступенно, происходит освоение клавишного пространства с помощью стикерсов и закладок.

«Школы должны предоставлять все собственным чувствам учащихся так, чтобы они сами видели, слышали, осязали, обоняли, вкушали все, что они могут и должны видеть, слышать и т.д., они избавят, таким образом, человеческую природу от бесконечных неясностей и галлюцинаций...»- писал в своих трудах Ян Коменский.

Не думаю, что погрешу против истины, если напишу, что его открытия опередили развитие педагогики на много столетий вперед. Так, возможности компьютерной графики и интерактивность компьютерного обучения дают становление базовых навыков чтения музыки еще более эффективным и отвечающим требованиям "Великой Дидактики", описанной мыслителем... 16 века.

Традиции – это залог стабильности. Но нужно научиться все же разграничивать, где заканчиваются традиции и начинается элементарная косность подхода, не основанная на естественных законах психологии восприятия человека. В образовании традицией должны стать такие подходы, которые приносят обучающимся радость от учения и желание расти и совершенствоваться. От этого выиграют все – и музыкальное искусство и общество, в котором мы живем.

"То, что нужно знать о вещах, должно быть преподаваемо посредством самих вещей”.

"Обучение ...должно идти от известного - к неизвестному, от более близкого к более отдаленному»

«Все занятия должны быть распределены таким образом, чтобы новый материал всегда основывался на предшествующем и укреплялся последующим»

На этой картинке первого урока фортепиано трудно найти уже усвоенную, известную информацию:

А это – описание урока из современного учебника для 1 класса, где ребенку предлагается ориентироваться с помощью зрения между 45 белыми клавишами,32 черными, 20-тью черными линейками Нотного стана и более чем 22 белыми пространствами одновременно. В качестве "ориентира" предлагается запомнить три совершенно одинаковые белые клавиши и четыре ноты абсолютно одинаковой формы и цвета. И клавиши, и ноты совершенно не связаны между собой визуально и вряд ли обучающийся, глядя на одно и пытаясь найти второе, может "понимать без всякого затруднения, где он находится и что он делает"